山东重阳节习俗里的生活味

独家抢先看

“待到重阳日,还来就菊花。”孟浩然在《过故人庄》中留下的这句诗,藏着盛唐文人与友人的田园之约,也定格了重阳赏菊的经典意象。

重阳节的得名源于《易经》中的阴阳观念,这一节日的源头可追溯至远古时期,到了汉代,佩茱萸、食蓬饵、饮菊花酒等习俗逐渐形成,三国时期,魏文帝曹丕在《九日与钟繇书》中已明确提及重阳 “宜于长久,故以享宴高会”,节俗框架初步定型。至唐代,重阳被正式定为民间节日,赏菊、登高之风盛极一时。而在山东,这个古老节日更化作了升腾的烟火气与绵长的人情味,历经千百年流转,这份传统在齐鲁大地扎根生长,催生出蒸花糕、熬羊汤、酿菊酒等独具地域特色的习俗,在每一种习俗里,都藏着对自然馈赠的敬畏,对先辈的追思和对美好生活的期盼。

胶东半岛的重阳,是米香里的步步高。在烟台、青岛、威海一带,重阳节的重头戏是蒸 “重阳花糕”,所用食材都是取自刚刚新收的作物。黄米磨粉做底,红枣、花生、栗子铺层,讲究的人家还会在糕顶插一面彩色小纸旗,或是捏几个面塑小羊,“糕”谐音 “高”,“羊” 呼应 “阳”,暗含 “福寿增高”“重阳安康” 的寓意。清晨,天还未亮,胶东主妇们便围在灶台前,蒸汽裹挟着米香与果香弥漫全屋,待花糕出锅,先切下最厚实的一块递给家中老人,再分给孩子,软糯的口感里,藏着丰收的喜悦与对长辈的敬重。

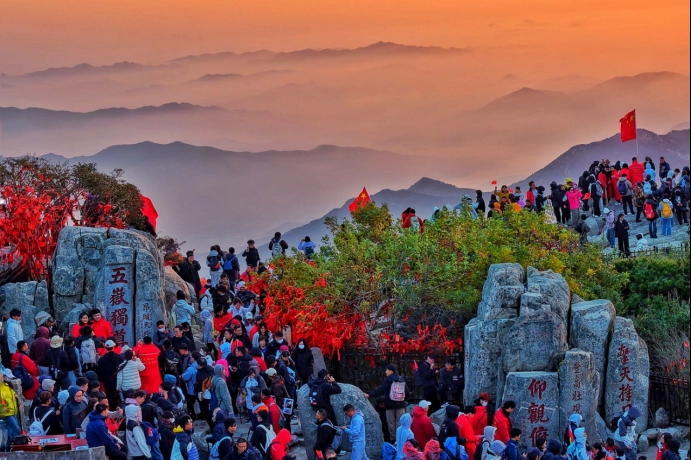

鲁中地区的重阳,是山会上的烟火气。济南千佛山山会是山东重阳最热闹的民俗盛会,自元代起,流传至今,2009 年更是被列入省级非物质文化遗产名录。每逢重阳,千佛山的石阶上便挤满了赶会的人:老人拄着拐杖,手里攥着刚买的茱萸香囊;年轻人扛着糖葫芦,牵着孩子的手往上走;路边的摊位上,糖画、面人、鲁绣等手工艺品引人驻足,油旋、甜沫、把子肉的香气勾着人的食欲。山会上最具仪式感的,莫过于“插茱萸” 和 “赏菊”。主办方会免费发放茱萸枝,游人将其插在衣襟上,循着古人的习俗祈福;而山顶的菊园里,千余盆菊花绽放,黄的似金、白的似雪、紫的似霞,将秋日点缀得格外艳丽。除了千佛山,泰安人重阳爱登泰山,曲阜人会去尼山登高,登高时还会带上自家做的可口点心,在山顶与亲友分享,风吹过山间,满是欢声笑语。

鲁西平原的重阳,是暖汤里的敬老心。在菏泽、聊城、济宁一带,重阳节的习俗带着浓浓的乡土温情,“喝羊汤”是必不可少的环节。当地人选本地散养的山羊,配上姜片、白芷慢炖数小时,直到汤色乳白、肉烂脱骨,重阳节当天,晚辈会端着一碗热气腾腾的羊肉汤,送给家里老人,“喝了重阳汤,冬天不犯寒”,一碗暖汤下肚,不仅驱散了秋日的凉意,更暖了老人的心。鄄城人则对“祭财神” 格外看重,民间称重阳节是财神生日,家家户户会烙 “焦饼”。用玉米面和芝麻做成薄饼,在鏊子上烙至金黄酥脆,出锅后先摆上供桌祭拜,再分给家人食用,寓意“招财进宝”。

鲁南地区的重阳,则藏着清冽甘醇的浓浓酒意。临沂、枣庄一带,重阳节有 “做菊花酒” 的习俗,民间有谚语道:“九月九,九重阳,菊花做酒满缸香。”老临沂人认为,重阳菊花最具“灵气”,会在这天采集菊花的茎、叶、花瓣,与黍米混合,装入陶瓮密封,待到来年重阳开封,酒香中带着淡淡的菊香,饮一口有 “延年益寿” 的说法。

如今的重阳,依旧保留着老味道,也生长着新模样。“爱在重阳”的活动,为60岁以上的老人补办婚礼、补拍婚纱照,让大家在感受传统民俗文化魅力的同时,引导更多年轻人树立正确的婚恋观,社区 “幸福食堂” 的热饭、日间照料中心的 “人机协同” 服务,更让 “敬老” 从节日仪式融入日常生活……变的是形式,不变的是藏在习俗里的生活热忱与情感纽带。从远古的丰收祭祀到今日的敬老温情,从插茱萸避灾到饮菊酒祈福,山东的重阳习俗始终串联着 慎终追远”的文化根脉与 生生不息”的生活向往。

未来,这些带着齐鲁烟火气的传统,还会继续在新的时光里,温暖每一个平凡日子。

(来源:大众新闻 记者 鲍福玉 实习生 杨杰涵)

(本文章版权归凤凰网所有,未经授权,不得转载)